メディアアートの継承

2018年6月、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産に登録されることが決定した。12から成る構成資産には、大浦天主堂や原城跡など具体的な建造物も含まれるものの、基本的には潜伏キリシタンが暮らした集落そのものが主な対象となる。世界遺産登録にあたり、ユネスコが規定する10基準のうち下記が適用された。

(iii) 現存するか消滅しているかにかかわらず,ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。[1]

ここで注目したいのは、本構成遺産は、約二世紀に渡る禁教期に、潜伏キリシタンの伝統形成の契機から多様な展開と変容を経て終焉したことを物語る物証であるということである。さらに、文化庁が作成した推薦書[2]によれば、その文化的背景と独自性を確実に継承していることを評価するために選ばれた項目(真正性の属性)は、主に「形状・意匠(form and design)」、「用途・機能(use and function)」、「伝統・技能・管理体制(traditions, techniques and management systems)」、「位置・セッティング環境(location and setting)」、「精神性・感性(spirit and feeling)」の5つ[3]で、なかでも「精神性・感性」を重視している点である。

一方、有形文化財を対象にする世界遺産の登録のために、かつては作られた当時の状態で保存されていることが重要視されていた。しかし、1994年に開催された「真正性に関する奈良会議」において、「遺産が、それが帰属する文化の文脈の中で考慮され評価しなければならない」[4]とし、文化ごとの真正性が保証される限りは、遺産の解体修理や再建などが可能になった。

これらのことは、メディアアートの保存あるいは継承の方法を考察するうえで示唆に富む。

メディアアートの真正性(Authenticity)と完全性(Integrity)

メディアアートは、短期間で劣化する電子機器が使われている場合が多く、制作当時のままで作品を保存することはほぼ不可能である。さらに、鑑賞者の介入を想定したり、タイムベースドメディアを使うことは、二度と同じ状況が生まれない環境を作ることでもあり、パフォーマンス性が高い。また、デジタルデータや磁気テープなど複製あるいは改変が容易なメディウムの性質から、バージョンや派生形態が作られやすいことも特徴である。つまり、唯一性の意味合いが強い「オリジナル」という概念は適応しにくい。したがって、オリジナルにとってかわるメディアアートの価値観と、それを評価するための真正性について検討する必要がある。このことは、なにをもって作品を同定するのか、という問いであると同時に、作品足らしめる要素を分析することへつながるだろう。

一方、完全性とは、対象となる作品がその普遍的な価値を発揮するために必要な要素が全て包含されているかどうかを判断することである。カナダのダニエル・ラングロア財団がDOCAMプロジェクト[5]で示したモデル(図1参照)では、完全性は真正性の下位概念で、メディアアートの完全性を調べるために、真正性の属性から6つの項目を挙げた。

図1. 出典:Documentation and Conservation of the Media arts heritage: DOCAM(2013年12月アクセス) http://www.docam.ca/en/about-cons.html

- 機能(Function)

- コンセプト(Concept)

- 素材の意義(Material’s significance)

- 作品のふるまい(Work’s behavior)

- 観客の経験(Viewer’s experience)

- 美学(Aesthetic)

これらの項目から浮かび上がる問題は、多くのメディアアートの「コンセプト」「素材の意義」「美学」「作品のふるまい」が変化し続ける同時代の技術的・社会的背景に依存することと、学際的なメディアアートが帰属する文化的文脈が曖昧であることである。仮に作品が正常に動作する状態にあったとしても、制作当時の社会的意義や文脈が伝わらなかった場合、作品の意図や革新性が理解されにくい。

1950年代から60年代のインターメディア、コンピュータアート、ビデオアートなどに起源を持たせることができるメディアアートは、歴史的に美術史の周辺分野として展開されてきた。テクノロジーの変化に並走し、ジャンル名やコンテクストを横断しながらサバイバル・パスを開拓し続けなければならず、そのプロセスの中で多くの作品が歴史の外へ押し出されてしまった。現在でも美術館におけるタイムベースドメディアを使った作品のコレクションのほとんどがシングルチャンネル・ビデオまたはビデオ・インスタレーションで、技術的に複雑なメディア・インスタレーションやネットアートなどは従来の作品形態に比べればごく僅かで、作品を理解するための文脈形成が十分されてこなかったことが指摘できよう。

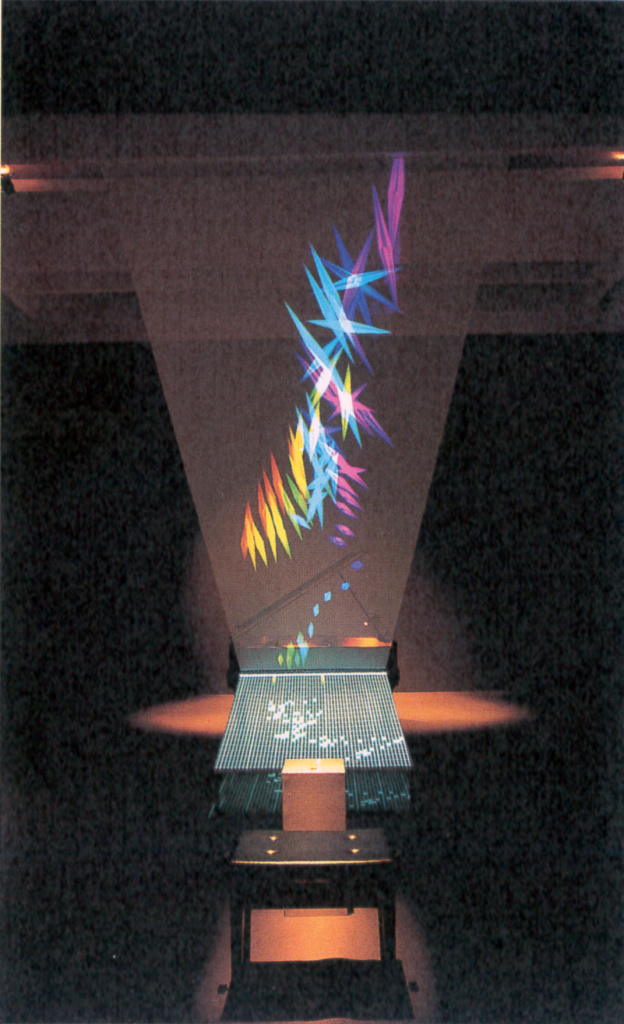

ここで、作品の由来に関する真正性は確保されているものの、作品の完全性が不完全に継承されたために、真正性が著しく失われた状態で展示されていたメディアアートの事例を挙げる。次の2枚の写真(図2および図3)は、岩井俊雄の代表作《映像装置としてのピアノ》(1995)の展示風景である。1990年から構想していたという本作品は、体験者が絵を描くようにリアルタイムで作曲しながらピアノを演奏できるインタラクティブな作品である。コンピュータ制御ができるピアノへ延びる手前のスクリーンには音階とタイムラインがマトリックス状に映し出され、観客はトラックボールを使って絵を描くように光の点をその楽譜へ落とし仕込む。光の点は手前からピアノへ流れていき、鍵盤をたたくトリガーとなる。そして、奏でられた音楽がアニメーションとして可視化されて、鍵盤から天井へ向かって飛び立っていく様子がピアノから立ち上がるスクリーンに映し出される。

篠山チルドレンズミュージアムに展示されていた2010年の時点では、手前のスクリーンのみ設置され、入力インターフェースのトラックボールがマウスに交換されていた。また、スクリーンがピアノからやや離れていたり、展示環境の制約があるために、工事現場で使われるような足場が組まれてスクリーンやプロジェクターを固定しており、作品の細かい美学的デティールが損なわれている。

[左]図2. galerie deuxでの展示風景(1995年撮影、『岩井俊雄の仕事と周辺』六耀社、2000年、p.73)

[右]図3.篠山チルドレンズミュージアムでの展示風景(2010年撮影、写真提供: 篠山チルドレンズミュージアム)

[左]図4.篠山チルドレンズミュージアムでの使われていた機材(2010年撮影、写真提供: 篠山チルドレンズミュージアム)

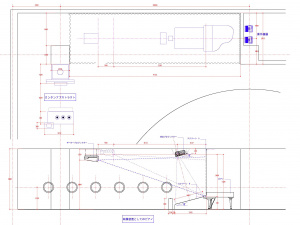

[右]図5.青少年文化センターから蒲郡市生命の海科学館へ移設するときに制作された図面の一部(提供:篠山チルドレンズミュージアム)

《映像装置としてのピアノ》は、1995年にZKMで滞在制作された。本作品の発展形で、坂本龍一とのコラボレ−ションでパフォーマンス作品《Music Plays Images X Images Play Music》(1996)と《MPIXIPM》(1997)が国内で発表され、1997年のPrix Ars Electronicaでインタラクティブアート部門のゴールデン・ニカを受賞した。また、同時期に江渡浩一郎とコラボレーションでインターネットを介してリモートでピアノを演奏できる《Remote Piano》(1996)を開発し、同パフォーマンス作品に取り入れたり、インスタレーションを作成した。同様に、《映像装置としてのピアノ》に至るまでの作品として、エクスプロラトリウム(米)で常設展示された《ミュージックインセクト》(1992)、ゲーム作品「シムチューン」(1996)、そしてさらなる発展形とも言えるヤマハ社と開発した電子楽器「TENORI-ON」(2007)も無視できない。このように、岩井はデジタルテクノロジーの変遷がダイナミックだった時代に呼応するかのように、コアとなるコンセプト「絵を描いて作曲できる」[6]「音楽と映像の一体化」をさまざまな作品やゲームソフトを通して具現化していった。

《映像装置としてのピアノ》は、ナディアパーク内青少年文化センター(愛知)で1996年から2004年まで常設展示されていた。その後、蒲郡市生命の海科学館(愛知)へ寄贈されて、タイトルが《驚きコンポーズ》に変更された。そして、2010年に篠山チルドレンズミュージアム(兵庫)へ移管され、驚いたことに制作当時のコンピュータ(図4参照)[7]が動作する状態で2011年まで展示されていた。現在は指定管理者が変更になったため展示されていない。2010年に筆者が実施した調査[8]によれば、管理者はこの作品の制作当時の状態を見たことがなく、また、それを伝える資料は図面(図5参照)以外には保管されていなかった。

この特殊な事例は、アーティスト不在で且つ十分な関連資料が残されていなかった場合、メディアアートがどのように変容しうるかを露呈した。当然、作家本人にとっては望まない残り方であろう。しかし、1990年代に作られたメディアアートのほとんどが自然淘汰のようなプロセスで消滅しているなか、作品としての真正性は失われているものの、メディアアートの継承について考察する上で、《映像装置としてのピアノ》が辿ったプロセスは多くの手掛かりを与えてくれる。限られた環境の中で継承された事柄と継承できなかった事柄の両方について、他のさまざまな事例と比較することは意義があるだろう。そして、メディアアートの普遍的な価値を評価し、文化的文脈を積み上げていく場がどこにあるのか、メディアアートの真正性と完全性の切り分けを改めて定義しながら、考えていく必要がある。

メディアアートを保存するための最後の手段─再解釈

欧米では、主にビデオアートや視聴覚機器が使われている現代美術作品をコレクションに持つ美術館やギャラリーなどによって、1990年代半ばからタイムベースドメディアの保存問題が提起され、ケーススタディと研究が始まった。約20年以上に渡るさまざまな取組みによって、メディアアートの保存手法の基本方針は確立しつつあると言え、現在は人材育成とその受入体制のあり方が議論され始めている。

2001年にグッゲンハイム美術館(米国)とダニエル・ラングロア財団によって結成されたVariable Media Networkが作成した報告書[9]に初めて掲載された、メディアアートの4つの保存戦略「保管(Storage)」「エミュレーション(Emulation)」「マイグレーション(Migration)」「再解釈(Reinterpretation)」は現在でも参照される基本的な考え方である。これらの手法は、各作品の特質に合わせて複合的に選択される場合が多い。

- 保管(Storage)

最も保守的な方法で、ハードウェアの場合は作られた当時の状態をメンテナンスあるいは同機種の構成アイテムの交換によって保管すること。ソフトウェアの場合は何も改変されない状態で記憶装置やコンピュータの中で保管すること。また、劣化した機材等を資料価値があるとして保管する場合が多い。 - エミュレーション(Emulation)

ハードウェアおよびソフトウェアともに、違うプラットフォームで動作できるように、現行のテクノロジーを使って機能性を入れ替えること。ゲームやコンピュータのOSの表面的な再現のためにしばしば使われる。 - マイグレーション(Migration)

ハードウェアおよびソフトウェアともに、各種フォーマットのアップデートを行うことによって、現行あるいは異なる環境に適応させること。再フォーマットやコピーとは区別する。 - 再解釈(Reinterpretation)

この4つの手法の中では、最も「ラディカルに作品の完全性に介入する」[10]手法。使われているテクノロジーが作品において特別な意味を持っている場合、同機種の機材が入手不可能で、かつマイグレーションもエミュレーションも不可能である場合の最後の手段である。Variable Media Networkによれば、「再解釈はアーティストの協力がない場合には(コンセプト改ざんの可能性があるため)危険な手法であるが、コンテクストとともに変化するように制作されたパフォーマンス、インスタレーション、ネットアートなどの再制作の唯一の方法だろう。」[11]とある。

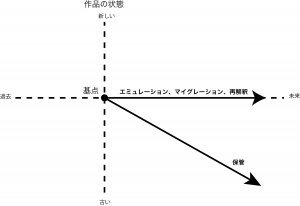

このように、「保管」は劣化を遅らせたり、なるべく元の状態へ戻そうとしながら作品を保存する場合に有効な手法である。一方で、他の「エミュレーション」、「マイグレーション」、「再解釈」は、作品が完成した時点からの劣化を防ぎ、時代やテクノロジーの変化に適応しながら再現することを目的にした、いわば現状維持に有効な方法と考えられる。(図6参照)

図6. メディアアート保存のための4つの基本戦略と作品の状態(

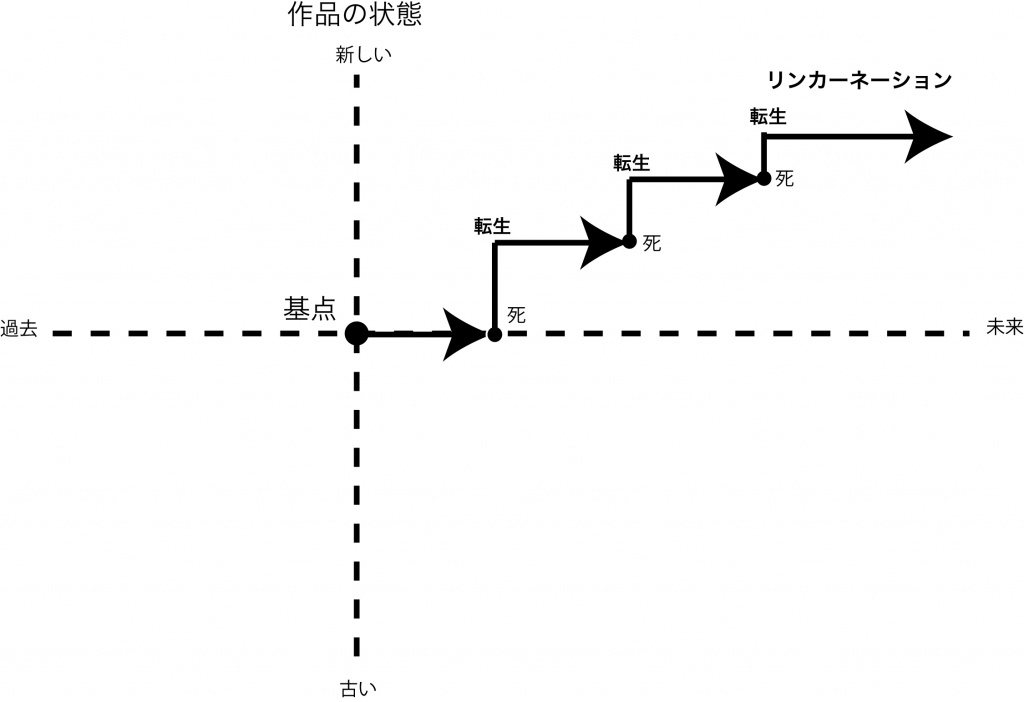

では、今回の展覧会で提示された第5の保存戦略とも言える「リンカーネーション(輪廻転生)」は、どのような手段と考えられるだろうか?「生まれ変わり」という観点からは、「エミュレーション」、「マイグレーション」、「再解釈」によって修復あるいは再制作された作品が、最初に作られた状態と異なるが同じ作品とみなされている、という点では「生まれ変わり」と捉えることができる。また、「再解釈」は物理的・技術的劣化のみならず、コンセプトの劣化を回避することに応用できるという点が保存戦略としてラディカルであると言える。この「再解釈」という手法の延長上で、やや強引に仮説を立てみると、「リンカーネーション」は、アンチエイジングでもなく現状維持でもなく、作品の革新性を維持し、発展させながら作品を保存(もはや保存という表現は不適切かもしれない)していく場合の手法として位置付けることができるかもしれない。さらに、4つの基本戦略は、作品が最初に完成した時点を完璧な状態とみなす立場であることに対し、「リンカーネーション」は、むしろ、出発点と捉え、作品の可変性を開かれた状態で維持する立場と考えることができるかもしれない。(図7参照)

図7. 「リンカーネーション」と作品の状態(筆者作成、2018年)

例えば、アーティストの三上晴子は、2011年の筆者によるインタビュー[12]において、作品をバージョンアップする理由を下記のように述べた。

私としてはどの作品にも満足して完成したものは無く、バージョンアップは完成形のイメージに近づけていくために行なわれます。ですからバージョン違いについては、最新のものが最終形態に近い作品になります。[13]

さらに、インタビュー当時、彼女は《モレキュラー・インフォマティクス―視線のモルフォロジー》(1996)を再制作中で、タイトルを考えているところであった。同作品は、1996年にキヤノン・アートラボでプレミア展示された後、3度のバージョンアップ[14]が行われた。最終的にYCAMで再制作された作品のタイトルは《Eye-Tracking Informatics―視線のモルフォロジー》となり、タイトルが変更された上に「Version 5.0」は付与されなかった。また、同インタビューにおいて彼女は、インターフェースやテクノロジーの改変だけでなく、視線だけを意識した作品に変えていくことを理由に挙げて、「実は、以前とは違う作品になってきています。」と語った。

二つの作品《モレキュラー・インフォマティクス―視線のモルフォロジー》と《Eye-Tracking Informatics―視線のモルフォロジー》を同じ作品とみなすかどうかは議論が分かれるだろう。基点となった作品のコアとなるコンセプトを引き継ぎつつ、バージョンアップとは違うプロセスで新しい作品が作られたと考えた場合、「リンカーネーション」の定義に近い事例と言えるだろう。

果たして、「再解釈」や「リンカーネーション」がアーティスト不在で可能かどうかという疑問が残るものの、この事例は、メディアアートの完全性を継承することの難しさではなく、作品の再制作の契機に完全性を不完全に継承することで新しい創造性を生み出したという点で興味深い。

メディアアートの不完全性

「メディアアートの輪廻転生」展のコ・キュレータであり出品作家でもある、エキソニモの千房けん輔は、オープニングトークにおいてメディア─トを肯定的に「死ぬことのできるアート」と表現した。しかし、保存の実践や現場においては、「死ぬことのできる」作品を生かそうとすること自体に摩擦と矛盾が起きている可能性がある。

これまでの美術館主導のメディアアートの保存に関する取組みの多くは、作品を延命させて展示することでその価値を継承しようしてきた。しかし、本展覧会では、通常は修復の対象となる動作しない作品の一部や、作品として機能しない状態を「メディアアートの死」のサンプルとしてあえて陳列させている。作品から肝心な部分が欠けているという観点だけではなく、進行プロセスの一端や未完成という意味での作品の不完全性も見出す。こうして作られた「メディアアートの墓」は、不完全なメディアアートの展示的価値と鑑賞的価値を打ち出したと同時に、新作を作ることに注力してきたYCAMが逆説的に博物館的なアプローチによって、過去のメディアアートを再評価する新しい視座を提供する。

さらに、本展覧会ではオーディオビジュアル・ガイドによる作家のコメント、写真、動画の他、印刷物などの作品をとりまく資料が作品の不完全性を補完する重要な役割を果たしている。もちろん、メディアアートの関連資料のアーカイブ編成は作品の研究や保存のために重要視されてきたが、展覧会スペースにおいては二次的な位置づけであった。しかし、今回の展覧会では、作品が資料化し、資料が作品化し、いわば作品と資料が同等で一体となって、各作品の目論みと顛末を物語る。観客は、残された作品や資料から真正性の断片を拾い上げて制作当時のコンテクストを再発見するだろう。オーディオガイドのデバイスの違いによって再発見の度合いや鑑賞者の経験が違ってくる側面も興味深い。

おそらく、メディアアートの革新性を継承することを妨害するものは過去へのノスタルジアだ。今回展示された作品の不完全性を積極的に評価する(面白がる)ことによって、ノスタルジアを回避し、新たな創造へつながる再解釈を導くことを示唆したという点で画期的な展覧会だといえるだろう。

【脚注】

[1] 世界遺産関係用語集 文化庁ウェブサイト:

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/sekaitokubetsu/01/sanko_2_3.html(2018年7月19日アクセス)

同様に(iii)が適応された遺産として、平城京跡やストーンヘイジがある。

[2]「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」世界遺産登録推薦書、文化庁、2017. P.216.

[3] 一部これに「材料・材質(materials and substance)」が加わる。

[4] 「オーセンティシティに関する奈良ドキュメント」1994年11月、11条. http://www.japan-icomos.org/charters/nara.pdf(2018年8月6日アクセス)

[5] DOCAM: Documentation and Conservation of the Media arts heritage (http://www.docam.ca/en.html) 2004-2009年に実施。

[6] 今回の展覧会に出品している岩井俊雄はオーディオビジュアル・ガイドにおいて、展示作品《サウンドファンタジー》(1994)のルーツは自身の作品《ミュージックインセクト》(1992)にあり、そのコアとなるコンセプトは「コンピュータの画面上に絵を描いて作曲できる」ことにあると語る。さらに、《サウンドファンタジー》以降、《Music Plays Images X Images Play Music》(1996)やヤマハ社と開発した電子楽器「TENORI-ON」(2007)へ、そのDNAが受け継がれていると表現する。坂本龍一とのパフォーマンス作品の前身となった《映像装置としてのピアノ》は、このDNAの遺伝プロセスに含めることができる。

[7] 岩井によれば、図4に写っているコンピュータのうち、上段のAmiga4000は制作当時のもので、手前のスクリーン部分の映像出力とトラックボールによる操作、ピアノのコントロールのために使用されていた。下段のコンピュータは制作当時のものではなく、用途が不明。ピアノから立ち上がるスクリーン用には、制作当時はSGI(Silicon Graphics, Inc.)のコンピュータを使用していた。このマシンが故障したことによって、手前のみのスクリーンが展示されることになった可能性がある。(岩井から筆者へのメール2018年8月17日)

[8] 文化庁平成22年度メディア芸術情報拠点・コンソーシアム構築事業の一環で実施された調査研究「メディアアートの記録と保存」

[9] Depocas, Alain. Ippolito, Jon. Jones, Caitlin. Eds. Performance Through Change: The Variable Media Approach. New York: The Solomon R. Guggenheim Foundation, 2003.

[10] Serexhe, Bernhard. Eds. Digital Art Conservation: Preservation of Digital Art: Theory and Practice. Vienna: AMBRA, 2013. P.601.

[11] http://www.variablemedia.net/e/welcome.html(2018年8月7日アクセス)

[12] インタビューの英訳が下記書籍に収録されている。

Samuel Bianchini, Erik Verhagen, eds. Practicable: From Participation to Interaction in Contemporary Art. Massachusetts: MIT Press, 2016.

[13] Ibid. P. 671. *ここでは、オリジナルの日本語を掲載。

[14] 最初のバージョンアップは、1996年9月に行なわれ、体験者が一人から二人へ変更。2度目は1998年で、三次元音響システムを採用。3度目は1999年で、コンピュターのスペック向上により視線検出の精度が上がった。また、体験者は過去の体験者のデータに影響を与える機能が追加された。(参照:Seiko Mikami. About and around the “Molecular Informatics –Morphogenic Substance via Eye Tracking” Continuum.「Molecular Informatics –Morphogenic Substance via Eye Tracking」CEDMA, 2004. pp.7-38)

PROFILE

明貫紘子Hiroko Myokam

筑波大学芸術専門学群総合造形コース、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)ラボ科卒業。ドナウ大学大学院(オーストリア)メディアアートヒストリー修了。

2004年から06年まで、SKIPCITY映像ミュージアムの学芸員、2007年から09年まで、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]学芸員。2010年 文化庁平成22年度メディア芸術情報拠点・コンソーシアム構築事業における調査研究「メディアアートの記録と保存」を担当。2011年から12年まで、文化庁メディア芸術デジタル・アーカイブ事業のメディアアート分野に従事。2013年から17年まで inter media art institute (imai)Duesseldorf(ドイツ、http://www.stiftung-imai.de/)の客員研究員として、ビデオ/メディアアートの保存に関する研究およびアーカイブ編成とデータベース構築のプロジェクトに従事する。2018年より、愛知県立芸術大学非常勤研究員として「1985-2005 企業メセナによるメディアアートの公開ケースのアーカイブ」プロジェクトに従事。

現在は、石川県加賀市をベースにして木村悟之と共に「映像ワークショップ」(http://www.eizo.ws/)を立ち上げ、「ポップアップ・スクリーン」をキーワードにして、常に中心に映像があるアート・プロジェクトやコミュニティ・アーカイブを構想中。