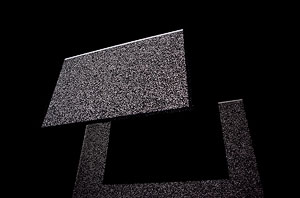

photo: Shin Yamagata

1977年東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科中退。2000年より創作活動を開始し、「S20」を発足。2002年「while going to a condition」がフランスのフェスティバル、Rencontres Choregraphiques Internationalsのディレクターであるアニタ・マチュー氏により「若くて有望な振付家の誕生である」と評価され、同フェスティバルで公演。2003年にモントリオール(カナダ)で「Finore」、2004年にリオデジャネイロ(ブラジル)で「Duo」を発表。さらに、フランスの代表的な振付家であるフィリップ・ドゥクフレ氏のスタジオでレジデンス後、2007年にシャイヨー国立劇場(フランス)との共同制作で「Accumulated Layout」を発表。この作品が、クンステン・フェスティバル・デザール(ベルギー)、バービカン・センター(ロンドン)、ローマヨーロッパ・フェスティバル、ポンピドゥーセンター(パリ)など、世界各地の主要フェスティバル、劇場に招聘される。2008年にはパリのフェスティバル・ド・トンヌ、ローマヨーロッパ・フェスティバルとの共同制作作品「Haptic」「Adapting for Distortion」を発表。2009年からは、振付を開始し、ダンサーを起用した初のグループ作品「1. centrifugal」を日本、フィンランドで公演。2010年には、国際的なメディアアートの祭典「アルスエレクトロニカ」(オーストリア、リンツ)にて受賞。また、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2010」でダンス作品を上演するとともに、光とサウンドによる体験型インスタレーションを出品した。

かつては、「サッカー少年」で、大学では写真を専攻されていたそうですが、梅田さんがダンスをはじめたきっかけは何だったのでしょうか。

ダンスをはじめたきっかけに、「写真」をやっていたことも大きく関わっています。写真を撮影するということは、被写体であるひとつの環境に対して距離をとることと同時に、客観性が必要になります。その環境に対し、一歩外に引く感覚というか……。そこにフラストレーションをおぼえてしまったんです。一歩外に引いて環境を描写するというよりは、その環境のなかに没入することでできる表現を求めたんですね。

それまでダンスは、友達と一緒にテレビのマネごと程度でしかしていませんでした。だからダンスを始めたころは、いろんなダンスを習ってはとにかく踊っていました。ただ、色んなダンスを観ても、本当に面白いと思えるものには、なかなか出会えませんでした。今でも、振付家に影響を受けているというよりは、森山大道さんの写真とか、ゲルハルト・リヒターの抽象画などに魅力を感じます。

梅田さんは、振付やダンス以外にも、舞台で使う光や音をご自身でデザインされています。そのきっかけ、理由は何だったのでしょうか。

いくつかあるのですが、僕がダンスをはじめた当初は、舞台作品を制作する友人や、経験のある人が周囲にいなかった。それに、お金がなかったということも大きいです。あとは、当初から、自分なりに、舞台のイメージをもっていたんです。照明の色、音、そのタイミングなんかも、ひとつのイメージとしてもっていました。そこで、まずは自分でやってみようと……。ただ、パソコンがなければ、実現できていなかったと思います。パソコンは、やっぱり重要なツールで、楽器が使えなくても音楽がつくれて、照明も自分でコントロールができちゃう。とにかく自分のもっているイメージを具現化しようと、すべて独学で、作品をつくってきました。

梅田さんの作品の特徴のひとつに、光のデザインがあると思います。舞台を見せるための照明に限らず、多様性のあるデザインがされていますが、そうした表現は、ダンスをはじめた当初からあったのでしょうか。

もともと、舞台をほとんど観たことがなかったうえに、写真表現に向いていたこともあり、僕の作品は、ビジュアル表現の影響が強いように思います。写真を撮っていたときに「こういう目の使い方をすると、世界はこういうふうに見えるんだ」と感じた体験がいくつかあり、それがいまでも、作品に影響しています。また、「ビジュアルとして踊りを見せよう」という発想も強いですね。だから、作品を制作するときは、1人のお客さんとして客観的に舞台を想像していますね。

光・音・身体が等価に扱われている印象があるのですが、作品を制作するときは、どのような手順で構想がされているのでしょうか。

僕の場合は、抽象的な空間のイメージがあって、それが作品の「スコア」になります。音や光、振付のうち、どれが先というわけではなく、自分のもつ抽象的な空間のイメージにあわせて、すべてを構成していきます。このイメージだったら、この音、光、踊りで……というように。最後が決まらないと最初も決まらないというくらい、全体をすごく俯瞰して考えています。

それと、僕のダンスの場合は、踊りの「質感」を振付けています。ダンスの形ではありません。だから、上演のたびに踊りも変化しています。もしかすると、お客さんによっては、同じに見えるかもしれませんが、僕自身にとってはいつも違うのです。

では、ダンスをするご自身の状態も、空間のイメージに含まれているのでしょうか。

いつも、こういう踊りをして、こういう光で、この音だったら、こんな空間になっているんじゃないか、というのを想像しながらつくっています。大事なのは、それが自分にとってOKか、OKじゃないか、ですね。空間のイメージは、身体のなかにあると思っているので、別に撮影したりして、厳密に外から見なくても良いんです。ただし、ビジュアル感覚と身体のイメージは、やはり違います。作品にもよりますが、ビジュアル感覚に近い作品だと、自分の踊りも視覚的に想像します。踊りに近い作品だと、やはり身体感覚に近いです。その場合は、事前のリハーサルを撮影して確認したりもしません。今回の作品(「Holistic Strata」)は、とてもビジュアル的なので、映像と身体のイメージに関わる繊細な表現の部分は、撮影したりしながら確認しています。

舞台全体を俯瞰しながら作品を制作しているとのことですが、身体のイメージと実際の自分自身との動きがあわないときはありませんか。

ダンスをはじめたときにストレスだったのが、自分の身体のスピードですね。でも、それは経験を積むうちに、だいぶイメージに近づいてきました。これからもまだ速度はあがると感じています。

僕にとって、振付はお客さんの視覚をコントロールすることと同義なんです。自分が踊ることと同時に、お客さんの目をコントロールするというか……。それが振付けになっていくように思います。だから、振付家の人と舞台を見に行くときなんかは、その人がどこに座るのかに興味をもちます。すごく前で見る人は、やっぱり作品をつくるときにもそうですね。僕は必ず後ろに座る。舞台全体が見えるように、俯瞰して見るようにしています。

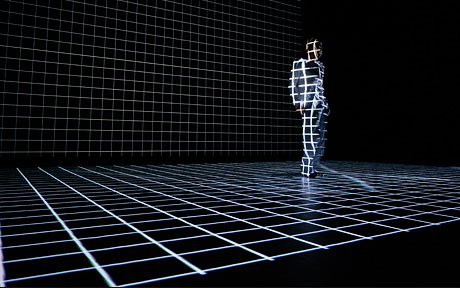

photo: Shin Yamagata

photo: Shin Yamagata

photo: Shin Yamagata

海外でも積極的に巡演されていますが、国外での発表のきっかけは、何だったのでしょうか。また、海外での作品の評価について、ご自身では、どのように感じていますか。

2002年に、「while going to a condition」を初めて海外で上演しました。フランスのフェスティバルRencontres Choregraphiques Internationalsのディレクターによって、実現したのですが、それ以降、海外での公演を続けています。最初は、自分が海外で公演するなんて、考えてもみませんでした。これは世代的なものかもしれませんが、海外に対する劣等感をあまり感じない気軽な感覚が、海外で上演する際に、非常に助けになりましたね。

僕の作品を海外で上演してくれる理由を考えてみた時に、まず身軽で、ツアーしやすいことがあると思います。もうひとつは、すごく日本的だと言われますね。ミニマルで、ちょっと“テクノロジーっぽい”ところなんでしょうか。ダンス作品というよりは、インスタレーションだったり、ビジュアルアートに近いと、よく言われますね。

2007年には、フランスの代表的な振付家であるフィリップ・ドゥクフレ氏のスタジオでレジデンス後、シャイヨー国立劇場(フランス)との共同制作で「Accumulated Layout」を発表していますが、この制作は、やはり大きな転機となりましたか。

そうですね。この作品は、スタジオで2週間レジデンスをして、その後さらに2週間かけて制作をおこないました。それまでたくさんの作品をつくってきたわけではありませんが、初めて頭を使って作品をつくった、という実感をもちました(笑)。というのも、「照明」にとにかく焦点を当てて、制作したんです。どうやって光を使おうか、明るさってなんだろう、と……。作品制作において、はじめて、光そのものを意識しました。

2010年には、作品「Adapting for Distortion」が、「アルスエレクトロニカ」(オーストリア、リンツ)のDigital Musics & Sound Art 部門で入賞、さらに、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2010」でダンス作品のほか、インスタレーション作品を出品しています。ダンスのみならず、サウンドアートやインスタレーションなどの、ジャンルを横断した活動については、どのようにお考えですか。

僕は、自分自身を既存の定義に当てはめないように活動を続けてきました。そうしないと、振付家は照明をやらないもんだ、ってなってしまうし、今の作品のスタイルにはたどり着けませんでした。こうして受賞や、展示の機会をいただいていることを考えると、僕が定義しないで活動を続けてきたことを受け入れていただいたように感じています。そのことがとてもうれしいです。今後も、インスタレーション作品は、積極的に制作していきたいですね。もちろん、振付作品も、継続的におこなっていきます。

YCAMで滞在制作中の新作「Holistic Strata」では、どのよう挑戦をしていますか。

これまでの作品と比較し、ダンスとビジュアルをより近づけるということを考えています。エンジニアやプログラマーなど、複数の人と作業するプロセスは、普段のやり方とは大きく違います。いつもは自分で、テクニカルのことまで考えていますが、今回の制作では、技術的な実現や解決は他の人にパスすることもできるので、僕は、アーティスティックなことに集中できます。ただ、イメージを具現化する時点で、全体のコントロールが効かなくなると厳しいので、制作のプロセスにおいては、そのバランスを、つねに考えていきたいですね。