2019年3月1日〜3日、バイオテクノロジーの基礎と応用可能性を学ぶ3日間の集中ワークショップ「YCAM InterLab Camp vol.3」が開催された。本記事では、このイベントの3日目の模様をお届けする。1日目の記事からご覧になりたい方はこちら、イベントの概要を知りたい方はトップページをご覧いただきたい。

contact Gonzo

2019年3月1日〜3日、バイオテクノロジーの基礎と応用可能性を学ぶ3日間の集中ワークショップ「YCAM InterLab Camp vol.3」が開催された。本記事では、このイベントの3日目の模様をお届けする。1日目の記事からご覧になりたい方はこちら、イベントの概要を知りたい方はトップページをご覧いただきたい。

DNA抽出と解析に挑戦した2日間を終え、いよいよ迎えたワークショップ最終日。これまで学んできたことを踏まえ、グループごとにパーソナル・バイオテクノロジーの応用可能性を模索するのが目的だ。

午前9時半。参加者が揃ったところで、もはや日課となった contact Gonzo のエクササイズでウォーミングアップする。前日と同様に「声を出さない」「表情をつくらない」ことを意識しながら、ランダムに移動し、互いにぶつかり合う。この日は床に寝そべったり、転がったりする参加者もいて、よりカオスな雰囲気に。予測不能な動きを繰り返すことで、次第に意思の力が薄まり、自分がどこに向かい、何をしようとしているのかが曖昧になっていく感覚を味わった。

突然、床の上に転がる人が現れても無表情を崩さずに移動を続ける。

突然、床の上に転がる人が現れても無表情を崩さずに移動を続ける。

続いては、木の枝を使って周囲の人々とつながる。初日にも体験したが、今回はグループごとにより複雑な形でつながるよう、新たな指示が出された。他者の体と自分の体の、任意に選んだ点と点で枝を挟む。いたってシンプルな動作でありながら、これが想像以上に難しい。

寝転んだ状態のメンバーを中心にドーム状の造形を描くグループのほか、顔面で枝を受け止める強者の姿も。

寝転んだ状態のメンバーを中心にドーム状の造形を描くグループのほか、顔面で枝を受け止める強者の姿も。

このエクササイズでもっとも大きな気づきは、自らの「生命としてのゆらぎ」を体感できたことだろう。静止しているつもりでも、息を吸ったり、わずかに目線を動かしたりするだけで、枝は容赦無く落下してしまう。枝がぐらつくたびに、安定した状態を保とうと全員が体をわずかに動かしてバランスを取ろうとする。それはDNAやタンパク質が互いに揺らぎながら、生命活動を維持している様子を想起させる。生命システムにおける細胞のふるまいを疑似的に体験したような、貴重な機会だった。

エクササイズを終え、バイオテクノロジーの応用可能性を検討するグループワークに移った。2日目のプログラム終了後にチームを組んだメンバーが集まり、バイオテクノロジーを社会実装させるためのアイデアについて議論する。その後、グループごとに5分間のプレゼンテーションを行うのが本日の課題だ。まずは中間発表に向けて、1時間半ほどディスカッションの時間が設けられた。

筆者が参加したグループのメンバーは、静岡県でファブラボ浜松/TAKE-SPACE を運営する竹村真人氏、鹿児島県の酒造メーカーに勤める新城孝宏氏、そして大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎に通う現役高校生(当時)、浅賀巧匠氏だ。

(左から)浅賀氏、竹村氏、新城氏

(左から)浅賀氏、竹村氏、新城氏

まずは各自がアイデアを提案し合い、グループとして検討するテーマを決めることにした。最初にアイデアを披露したのは、酒造メーカーで焼酎などの研究開発を担当する新城氏だ。彼の提案は「ペットと楽しめるお酒の開発」。アルコールの感受性に関する遺伝子(ADH1B、ALDH2)はすでに特定されているので、犬や猫などのペットのアルコール感受性をゲノムレベルで調べ、適切なアルコール度数や風味を研究することで「ペットとの”飲みニケーション”が可能になるのでは」と考えたそうだ。

しかし、検討を始めると、犬や猫はそもそもこれらの遺伝子を持っていないことが判明してしまった。アルコールの分解酵素をコードする遺伝子を持たないということは、犬や猫とお酒を楽しむことは難しい。その後グループ内では、ゲノム編集技術を使って犬の肝臓内の細胞にある遺伝子を改変し、アルコール分解酵素をつくれるようにする方法などが検討された。

続く竹村氏からは、バイオテクノロジーの技術そのものではなく、バイオについて統合的に学べる教育システムの構築について提案があった。彼は「バイオテクノロジーはこれからの社会に必須の技術になる。それらを学ぶ包括的なプログラムを公教育の枠組みで実現できたら、街の魅力や価値の向上につながるはず」と説明。ファブラボ浜松で実際に教育プログラムに携わる当事者ならではの視点で意見を述べた。

筆者自身は、バイオテクノロジーによる社会課題解決のアイデアとして「ヘアのフェアトレード」を提案した。着想のきっかけは、日本社会の高齢化を背景に需要が増す「女性用ウィッグ」の存在だ。薄毛に悩むシニア女性たちが好むのは、より仕上がりが自然な人毛ウィッグだ。その多くは、日本人の髪質に近い中国から輸入された人毛を原材料にしている。こうした人毛は、中国の内陸部にある貧しい山村の女性たちから買われ、市場で売買されているという。

数千円程度で買い付けられた人毛は、日本でウィッグとして販売されるが、その価格は買い付け価格の100倍近く(数十万円ほど)になることも珍しくない。一方、日本では脱毛市場が拡大を続けている。そこで、日々大量に捨てられている「ムダ毛」をバイオの力でタンパク質に再生し、髪の毛に形成できれば、人毛売買と頭髪の問題を同時に解決できると考えたのだ。

そんな思いつきのアイデアに対し、現役高校生の浅賀氏が具体的な実現方法を提示してくれた(彼はグループを組んだ直後からこのアイデアの実現可能性を検討してくれていたそうだ)。彼が考えたのは、家庭から出るムダ毛や美容室などの廃棄毛髪を集めて加水分解し、抽出したアミノ酸でタンパク質(毛髪)を合成する方法だ。「毛髪遺伝子を導入した環状DNAを合成し、酵素・リボソームを利用すれば、理論的には細胞外での大量生産も可能なはず」という。

これを受けて、グループのメンバーからさまざまな意見が出た。新城氏は「コスト面や合成した毛髪のクオリティが課題」、竹村氏は「ゼロから毛髪を培養する方が早いのではないか」と指摘。たしかにその通りだ。アイデアを思いつくことと、新しい製品やサービスとして実現させることには、やはり大きな隔たりがある。

そんな我々の議論を聞いていたYCAM伊藤氏が、有益な情報を教えてくれた。伊藤氏によれば、すでに理化学研究所(理研)生命機能科学研究センターの研究者らが、マウスの毛包を再生する技術を開発中だという。彼らのチームは、マウスの毛包から取り出した幹細胞から組織や臓器のもととなる細胞の塊(器官原基)をつくり、別のヌードマウスの背中に移植、毛を生やすことに成功。現在は、ヒトでの臨床研究に向けた研究開発を進めているという。

「それなら、自分の毛包から取り出した幹細胞を使って代理母ならぬ代理発毛が可能かもしれない」と竹村氏。浅賀氏も「自分自身に移植すれば、そもそもウィッグに頼らず、パーソナル発毛ができる」と指摘した。しかし、パーソナル発毛にフォーカスすると、ムダな毛から必要な毛をつくりだし、毛髪をめぐるアンフェアな取引の問題を解決するという当初のコンセプトからは大きく外れてしまう。そこで今回は、あくまでも「エシカルなウィッグづくり」をテーマの軸とすることにした。

午前のセッションはここで時間切れとなり、各グループによる中間発表が始まった。

我々のチームは、検討中の3つのアイデアについて概要を発表。「ヘアのフェアトレード」に対する会場の反応はまずまずで、とくに2日目に講演を行った岩崎秀雄先生(早稲田大学理工学術院教授)が関心を持ってくれたことが非常に嬉しかった。

他にはインド医療とバイオを組み合わせたサービスを検討中のグループや、体内の乳酸菌を互いに交換できるツールを提案したグループ、DNA抽出のプロセスを日本における「道」の思想になぞらえた作品づくりを模索するグループなど、非常に興味深いアイデアが多数紹介された。

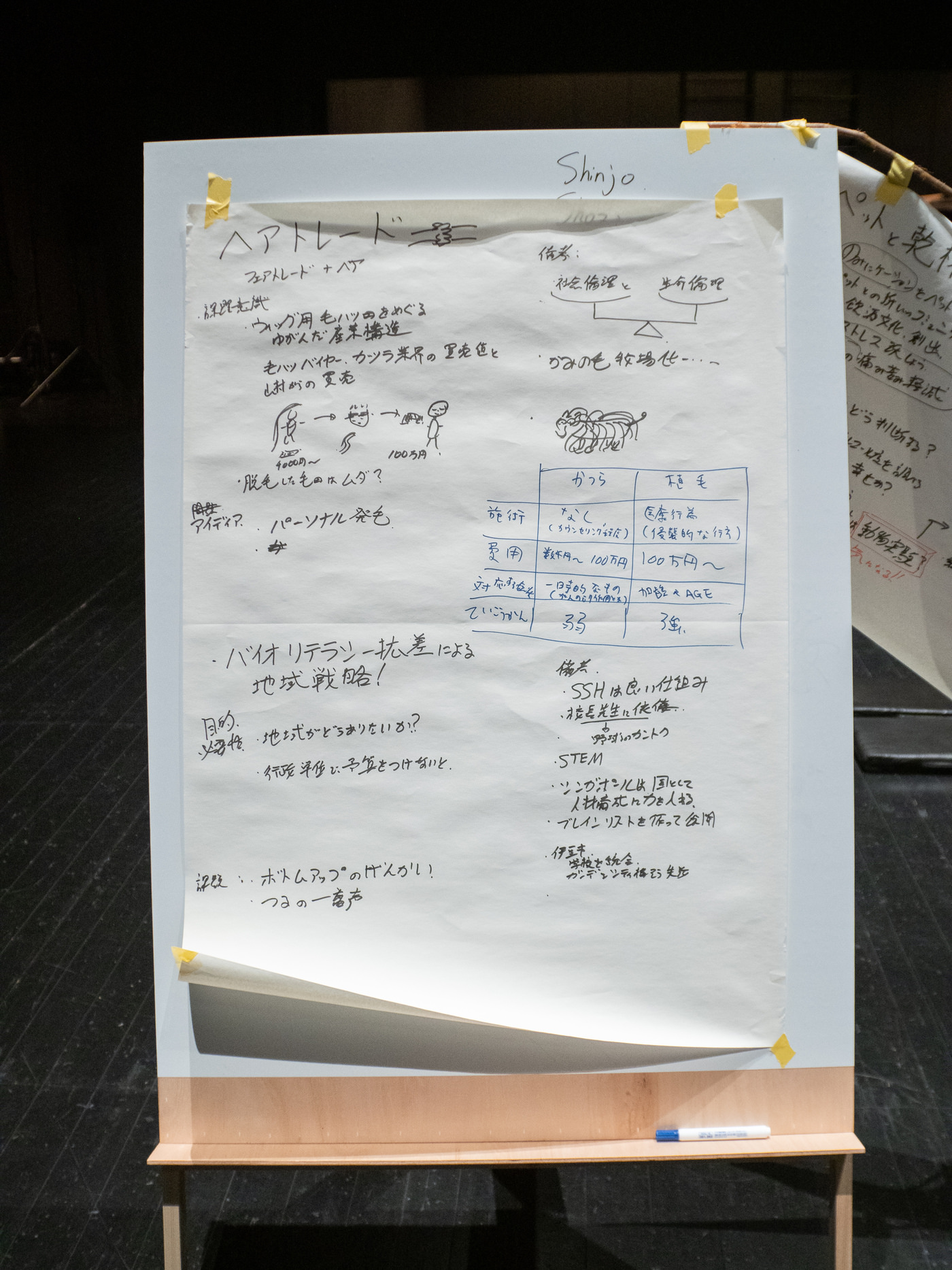

各グループごとに、ポストイットや模造紙を使ってアイデアをまとめていく

各グループごとに、ポストイットや模造紙を使ってアイデアをまとめていく

発表後、DAY1で講演したフィリップ・ボーイング氏(Bento Lab の開発者)が、わざわざ我々のテーブルに立ち寄ってくれた。彼はチョコレートを例に挙げ、「人間には無害でも、犬にとって有害なものがある」と話した。

「アルコールも同様に、犬にとっては代謝できない有害な物質です。人生の相棒である飼い犬と一緒にバーカウンターに座り、楽しく一杯やることができたら、それはとても素晴らしい体験になるでしょう。でも、それを実現するのは難しいかもしれません」

フィリップ氏の指摘を受け、午後は3つのアイデアを倫理的な課題も含めて再検討することになった。

最終日のゲノム弁当は、オードブル形式で提供された。「ベジタブル喫茶 ToyToy」が開発したメニューは、その名も「ゲノムカレンダーオードブル&ゲノムボウル」。

まず、2011年〜2017年までにゲノムが解読された食材でつくったおかずを、ゲノム配列が決定した年ごとに分類。それらを2010年までにゲノム解読された食材でつくったゲノムボウルに盛り付け、味噌にごまやアーモンドをブレンドした特製ゲノムソースを回しがけていただく、斬新なコンセプトだ。

エリンギ、えのき、しめじなどのきのこ類を使ったゲノム汁も配られた。

エリンギ、えのき、しめじなどのきのこ類を使ったゲノム汁も配られた。

ゲノムボウルのシンプルな味わいに始まり、年を追うごとに調味料や食材の選択肢が広がり、味わいが豊かになっていく。3日間のゲノム弁当は、舌の上でゲノム解読の歴史を体感した唯一無二の食体験になった。このようなゲノム料理を楽しめる場所は、世界中でおそらくYCAMだけだろう。

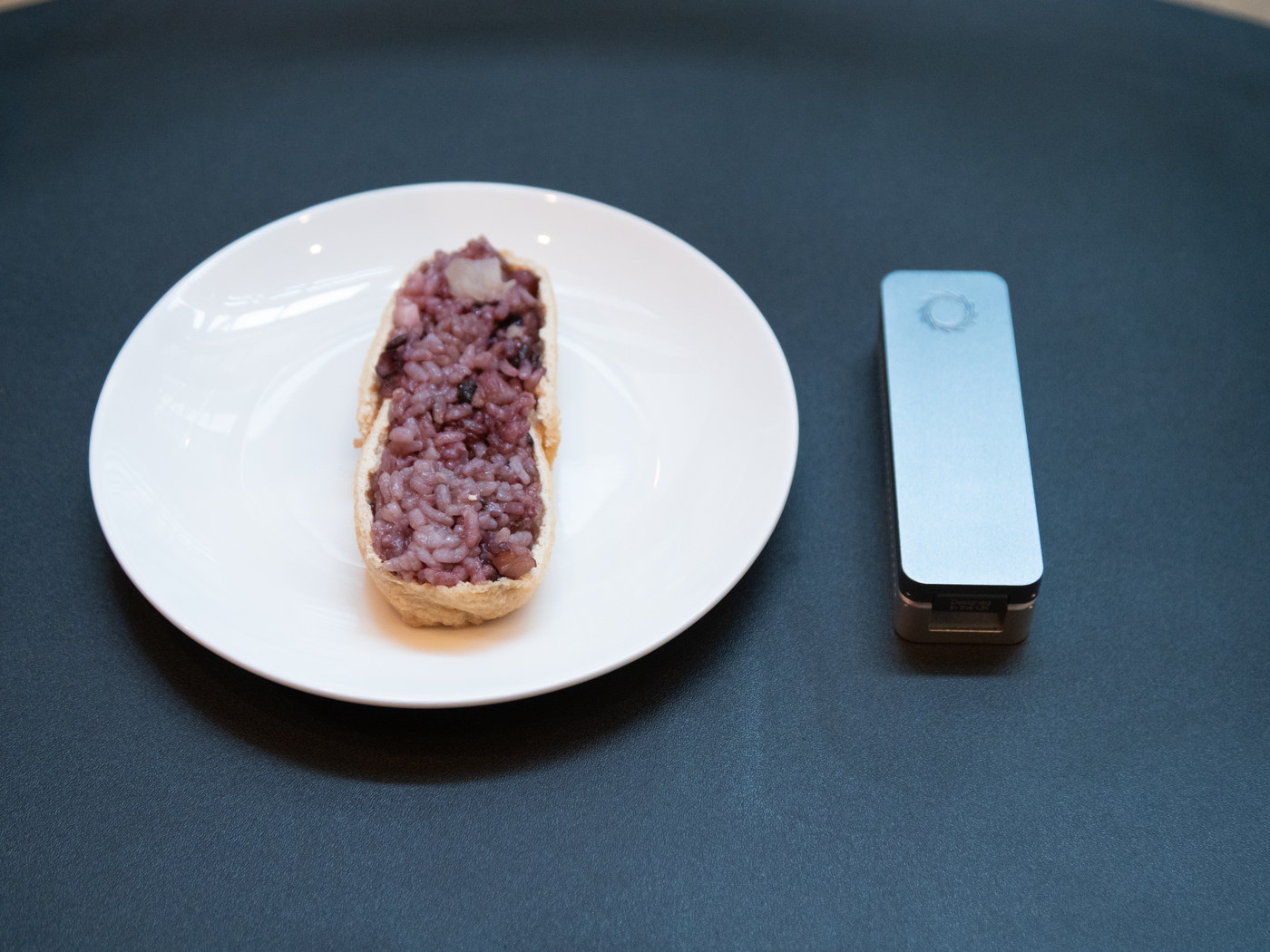

黒米でつくった「たこ飯稲荷」は、ナノポアシーケンサー「MinION」をイメージしたとのこと。芸が細かい!

黒米でつくった「たこ飯稲荷」は、ナノポアシーケンサー「MinION」をイメージしたとのこと。芸が細かい!

この日のランチタイムには、YCAMスタッフの高原文江氏から山口大学工学部応用化学科教授、赤田倫治氏の活動が紹介された。赤田氏は、YCAMバイオ・リサーチの立ち上げから顧問的な立場で長くその活動に携わってきた人物。専門は遺伝子工学や酵母遺伝学で、2003年には世界初の遺伝子組換え技術を使った日本酒を製造したことでも知られる。

赤田氏とYCAMの出会いは、バイオラボ設置についてアドバイスを請うため、スタッフが赤田氏の研究室を訪ねたことがきっかけだ。その際、赤田氏が一般向けにパン酵母を利用した組換えDNA実験キットを開発していることを知り、これが決め手になって今に続く様々なコラボレーションが始まったという。YCAM で開催された市民向けのワークショップシリーズ「発酵の知恵―地域食×バイオ」(2016年)や「キッチンからはじめるバイオ」(2016年)は、赤田氏との出会いがなければ誕生しなかった企画だ。

また赤田氏は、山口県を拠点とする食品機器メーカー・ヤナギヤ株式会社とともに、大容量PCR装置(サーマルサイクラー)の開発にも取り組んでいる。従来の PCR 装置は、温度制御性能に課題があり、10〜50μL程度のスケールでしかDNA増幅することができない。そこで、カニカマ製造機の開発などで緻密な温度制御に実績があるヤナギヤと協働。2017年に、従来の約1000倍に当たる10mLのスケールでDNA増幅が可能なPCR装置の開発に成功した。現在は、さらにDNA合成能力を高めた機器の研究開発を進めているという。

10mLのスケールでDNA増幅が可能な大容量PCR装置(通称カニカマPCR)撮影:津田和俊

10mLのスケールでDNA増幅が可能な大容量PCR装置(通称カニカマPCR)撮影:津田和俊

そんな赤田氏は、YCAMについて「いい意味で暴走する人たち」と評価する。

「今回のワークショップにしても、これだけ濃い内容を一般向けに3日間かけて行うなんて、私たち専門家ですら尻込みするようなチャレンジングな試みですよ(笑)。だからこそ、彼らには刺激を受けています。午後の部の発表では、参加者のみなさんの”暴走”も楽しみにしています」

午後の部も、引き続きグループディスカッションによる検討が続けられた。

ディスカッションと同時並行でリサーチを行い、アイデアをまとめていく

ディスカッションと同時並行でリサーチを行い、アイデアをまとめていく メンバーの発言や思いついたことは、どんどん紙に書き出していく

メンバーの発言や思いついたことは、どんどん紙に書き出していく YCAMスタッフやワークショップ登壇者が各グループの議論に参加したり、アドバイスをくれたりする光景も

YCAMスタッフやワークショップ登壇者が各グループの議論に参加したり、アドバイスをくれたりする光景も

我々のグループでは「ヘアのフェアトレード」を中心に議論が進められた。そもそも、フルウィッグ(全かつら)に必要な毛髪の量はどれぐらいなのか。それらを賄えるムダ毛をどのように集めるのか。そして、それらをアミノ酸に加水分解して合成するのにどれぐらいのコストがかかるのか……。これらを検証していったが、すぐ壁にぶつかってしまった。すでに毛髪関連産業がビジネスとして成熟している現状で、廃棄毛髪からウィッグをつくることは、バイオの社会実装におけるアプローチとして正しくない気がしたためだ。

実際、多くの大手企業がウィッグに限らずさまざまな研究開発を進めている。例えば総合頭髪企業大手のアデランスは、人工クモの糸の開発で知られるバイオベンチャー・スパイバー社と人工毛髪素材の共同研究をスタートしている。また、理化学研究所が毛包から毛髪を再生する技術を開発したことはすでに述べたとおりだ。

そこで実用化に比重を置くよりも、中国の農村地域の少女たちの髪が安い値段で取引されている現実に対して、アートの視点から問題提起できないか、再検討が始まった。

筆者「人毛100%でつくられたかつらをDNA解析して、毛髪の持ち主の年齢や性別、どの辺りに住んでいるのかなどを特定できたらおもしろいかも」

新城「かつらに使われた毛髪のルーツを可視化できたらいいですよね。髪の毛を売った女性が住んでいるところから、どういうルートで日本にかつらとして入ってくるのか。そうすれば、ブローカーの存在も浮き彫りにできるかもしれない」

竹村「ウィッグを単なる製品でなく、遠い国の見知らぬ誰かの髪の毛だったと意識することで、毛髪を売る側・ウィッグを買った側に関係性が生まれたらおもしろい。その流れを可視化しつつ、持ち主の遺伝子をもとに髪の毛を培養してウィッグにできたら……」

しかし、加工されたウィッグの毛髪からDNAが抽出/解析ができるのか、解析データから持ち主のルーツ(人種や居住エリアなど)をある程度推定できるのか、そして毛髪のルーツをどのような表現で見せるのかについて検討するには、あまりにも時間が足りなかった。そのため「ヘアのフェアトレード」については、中間発表とほぼ同じ内容で発表を行うことになった。また、新城氏と竹村氏がそれぞれ起案した内容も、プレゼンテーションの中で紹介することにした。

ここからは、各グループの発表内容を紹介しよう。

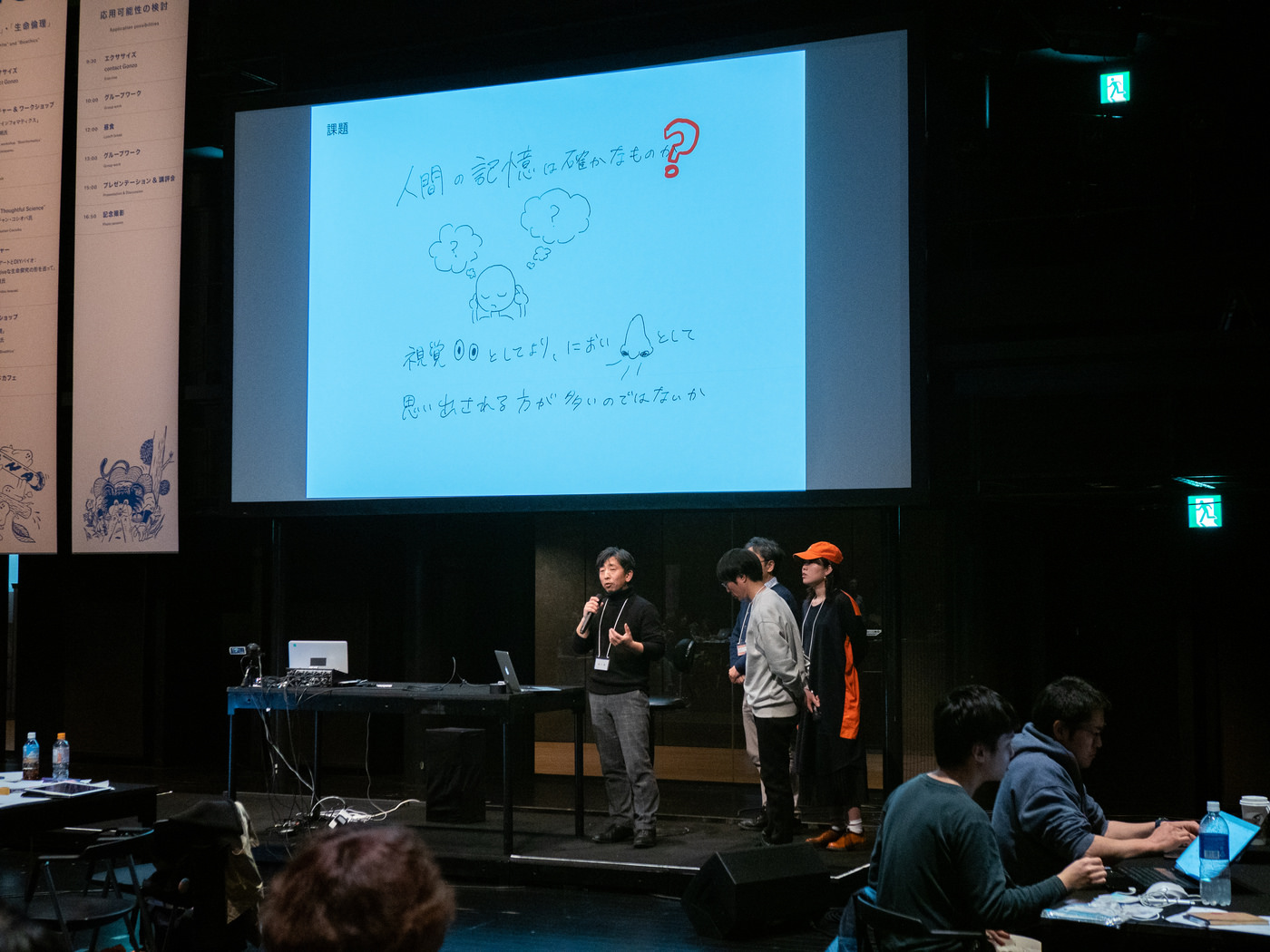

五感の中でもとりわけ記憶を呼び起こす力が強い嗅覚に着目。カメラのように匂いをキャプチャし、再現できるデバイス「においカメラ」の構想について発表した。具体的なソリューションについては、匂いをキャプチャするセンサーとその成分を瞬時にデータ化する分析器を搭載したカメラ様の機器を想定。解析データはメディアに保存される。匂いの再現には、調香環境が整った専用サロン(においルーム)を用意。ユーザーが持参したメディアを個室内のデバイスに差し込むと、調香された匂いが再現され、付随した記憶の追体験が可能になるしくみだ。匂いセンサーの構築には、昆虫の嗅覚受容体を遺伝子工学的に組み込んだ昆虫培養細胞で、匂いを可視化する技術を応用するという。

起案の背景には「現代人は膨大な情報に晒されているにも関わらず、五感を使って得られる体験の質はさほど上がっていない」という現状に対する課題意識があったそうだ。そのため「においカメラ」の構想は、匂いによって記憶とともにポジティブな気持ちや幸せな感覚を呼び覚まし、現代人の心身の健康に資することも大きな目的の一つになっている。バイオテクノロジーの理想的な活用方法まで見据えた濃い内容だった。

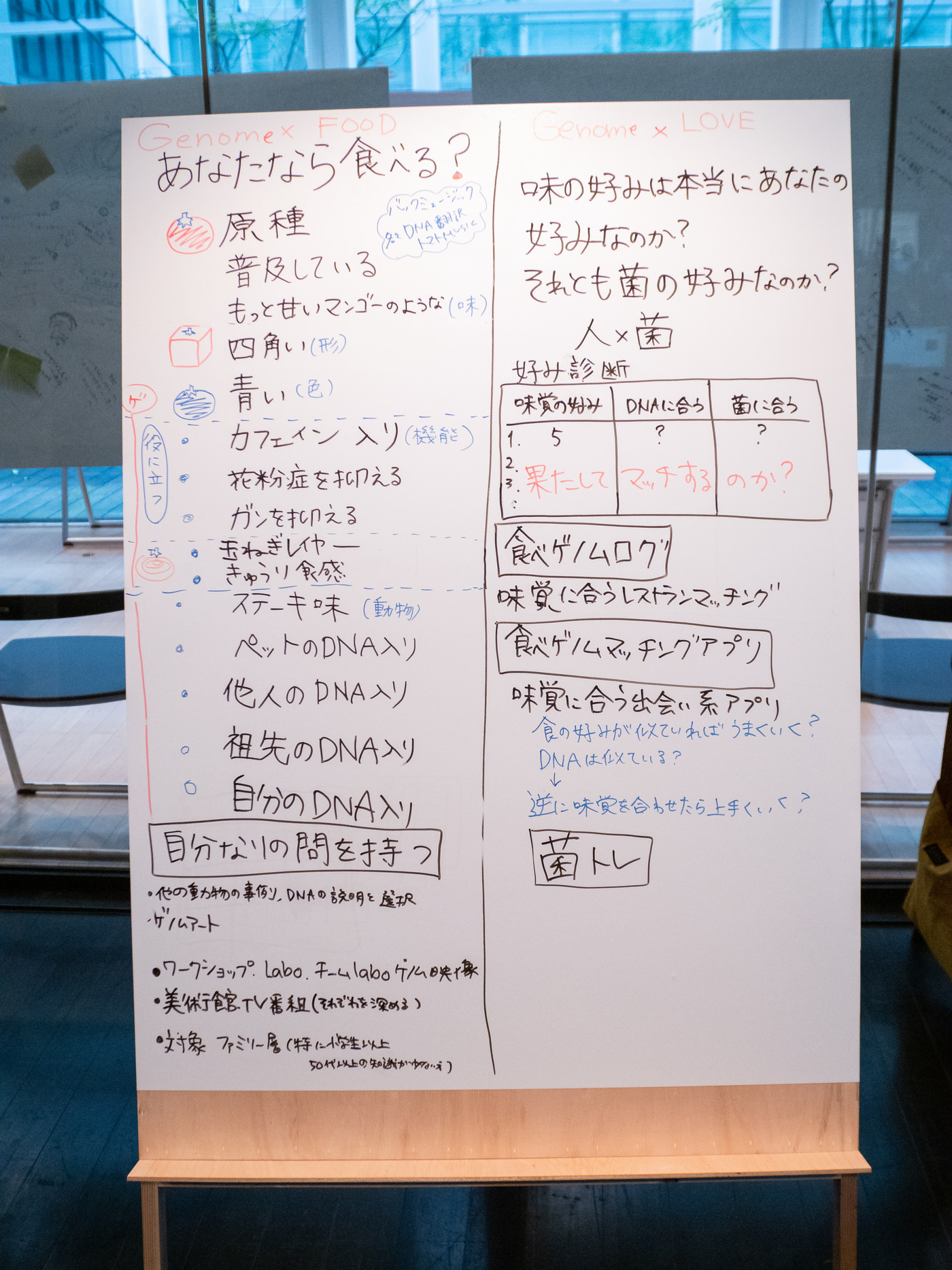

こちらのグループは2つのアイデアについて発表を行った。いずれも「ゲノムやバイオに関心がない層」をターゲットに想定し、彼らにいかにして自分ごととして捉えてもらうかをテーマにプランを考えたという。

「微生物ウォーズ:ゲノムバトラー」は、時間と忍耐を要するDNA抽出からゲノム解析までのプロセスを、ゲーミフィケーションによって楽しいものに変換する試みだ。将来的には、ユーザー層のDIYバイオに対する関心を高め、ゲノム解析へのモチベーション向上につなげることも目的となっている。ゲノムバトラーの遊び方は、自分に関連するゲノム情報を記したFASTQファイルをデバイスに読み込み、ユーザー同士で対戦する。ただ、遺伝子差別防止の観点から、自分自身の遺伝情報ではなく体内微生物のゲノム情報を使ってそれぞれの健康度をスコア化し、勝敗を決める設計にする。現時点でのデバイス開発は難しいため、実装するには地域にあるパブリックなバイオラボなどの活用を想定。こうしたスペースがネットワーク化することで、新たなイノベーションが生まれたり、倫理面の課題について対面で議論できるプラットフォームになることも期待できるという。

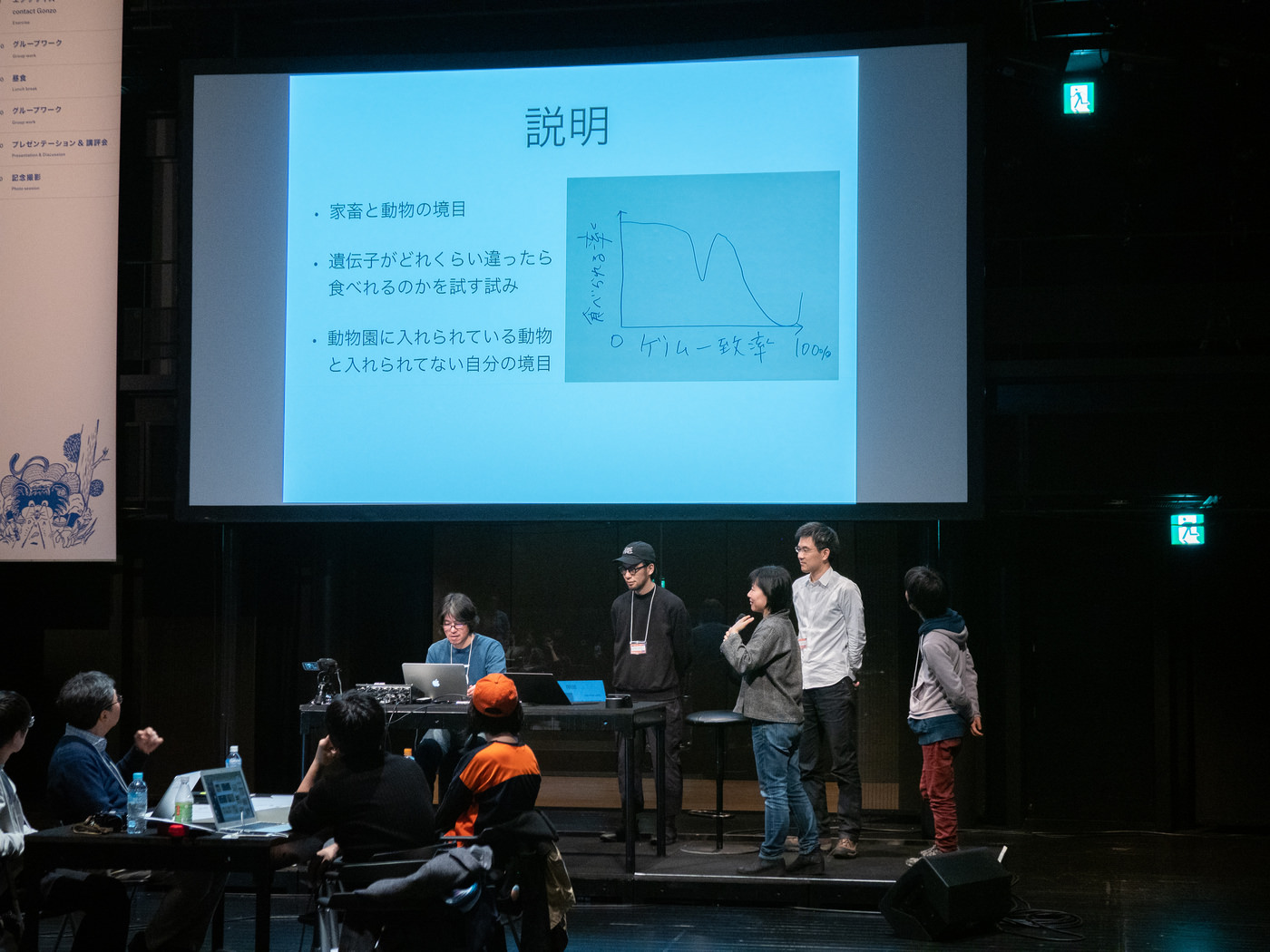

「食べる動物園」は、生命システムに重要な役割を果たしながら、自分ごととして捉えにくいゲノムの世界を理解するため、動物園を装置として活用するアイデアだ。動物園の一角に展示スペースを設け、そこに園内の動物たちの培養肉を並べる。来場者ごとに「食べられる」「食べられない」の判断が分かれることを想定し、その線引きの基準について議論する場も設ける。「生命と非生命」「他者と自分」といった境界について考えることで、改めて「生命とは何か」という問いに向き合ってもらうことが目的だ。

講評で、DIYバイオロジストのセバスチャン・コシオバ氏は「動物園で培養肉を食べるコンセプトは非常におもしろい」と評価。海外の事例として、セレブから採取した組織を培養した肉でソーセージをつくり、販売を目指すスタートアップ「BiteLabs」の取り組みを紹介した。

「ハッピーな人の周りにハッピーな人が集まるのはなぜか」という素朴な問いを起点に、体内の乳酸菌を交換するプラットフォームを構想。ベースにあるのは、人間の身体は単一な個体ではなく、さまざまな菌やバクテリア、細胞が呼応しあう無数のローカルコミュニティで構成されているのではないかとのユニークな仮説だ。ハッピーな人が持つ乳酸菌(グッドバクテリア)を分けあい、広げていくことで、人類全体の幸福度を上げることを目指しているという。

具体的には、インターフェースとして乳酸菌が活動しやすい環境をキープできるシリコン性の培地をつくり、昔の人々がぬか床をおすそ分けしていたように菌を交換しあう。また、ターミナル駅や公園のベンチなどに接触式の培地を設置して、不特定多数から菌を集めたり交換したりすることもできる。個人情報漏洩リスクや、菌の異常繁殖など衛生上の課題はあるものの、こうした取り組みが広がれば、グッドバクテリアを契機にした地域活性化やバイオに関するポジティブな学びの場の拡大が期待できるという。

講評では「一定以上の人々がこの価値観を共有できたら、ポケモンのように乳酸菌を集めたり交換したりする文化が生まれるかもしれない」(YCAM伊藤氏)、「グッドバクテリアは地域ブランディングにも活用できる。例えば、この温泉には〇〇菌が豊富だから美肌に効く、など」(フィリップ・ボーイング氏)、「実際には培養できない菌はまだまだ多く、私たちの研究室でもそれぞれの菌の培養に適した培地条件などをAI的に予測する活動を進めている」(片山氏)などの意見が出た。

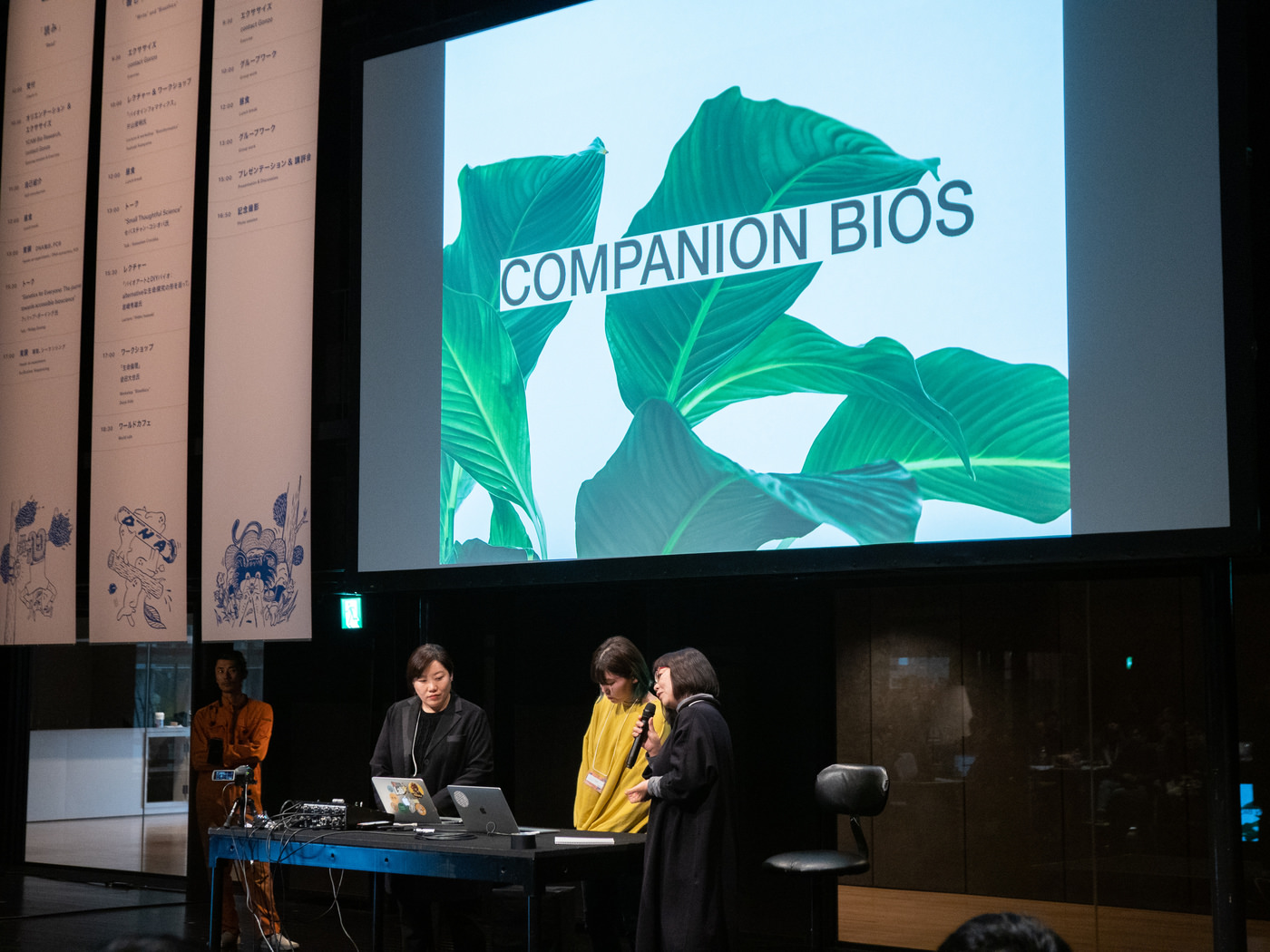

女性3名のグループによる、2つのアイデアと1つのプロトタイプの発表。まず、家族の一員のような観葉植物「companion bios」は、目や肌、髪の色を決定するDNAを導入した植物をつくるプロジェクト。分身のような植物を愛でることで癒しにつながる、という仮説から生まれたアイデアだ。それらを小型化し、スマホのストラップやアクセサリーに加工するなど、商品化にも応用できるという(1990年代の韓国では人気アイドルのDNA入りグッズが実際に販売されていた)。ただ、人間の遺伝子を植物に入れることの法的問題、それらの植物が自然界に繁殖するリスクなど、クリアすべき課題は大きい。

「免疫粘土」は、過剰に衛生的な環境を求める一方で、化学物質にあふれる矛盾した現状から生まれたアイデアだ。免疫粘土は、米や小麦からつくった粘土に、さまざまな雑菌をほどほどに含ませたもの。何度も触れることで微細な感染を繰り返し、免疫がつくられるしくみになっている。ちなみにこのアイデアは、帝王切開で産まれた乳児に母親の産道内の成分を含ませた布を触れさせると免疫力が上がったという韓国のニュースから着想したそうだ。

最後に発表されたのは、生物のゲノム情報を使ったVJシステムのプロトタイプ「FUNgisizer」だ。初日の実験で得られたキノコのゲノムデータを元に、映像のスイッチングをさせるというものだ。ゲノムデータはATCGの4種類の文字で記述できるため、それらの並びのパターンが変化するタイミングを加えて16個の変化パターンを作成した。発表では、スティーブ・ライヒの曲に合わせ、用意した16パターンの映像が切り替わるデモンストレーションも披露された。

このグループも2つのアイデアについて発表していた。一つ目は、美術館などでの展示を前提とした「トマトから考えるゲノム」プロジェクトだ。実際にさまざまにゲノムを改変されたトマト(マイクロトマト)を展示し、鑑賞者はそれらを食べる/食べない選択を通じてゲノム解析や遺伝子組み替えの問題と向き合う。発表では「青いトマト」「四角いトマト」「花粉症が治るトマト」「ヒゲが生えたトマト」「自分のDNAが入ったトマト」などマイクロトマトの候補に対して、会場に挙手で選択を問う場面もあった。このように、ふだん見過ごされがちな問題を改めて考える機会を設けることが目的だという。

二つ目の案は、舌で感じる味覚に根ざした好物と、DNAレベルで自分の身体に適した食べ物は果たして一致するのかという疑問からスタートした「食べゲノムログ」だ。自分のゲノム情報や腸内細菌叢から相性がよいと判断された食べ物がリスティングできる「食べログ」のようなサービスとなっている。それをさらに発展させ、ゲノムレベルで味覚が合う人と出会える「味覚ゲノムマッチングアプリ」、ゲノムについて議論する空間「ゲノムバー」などに拡張することも可能だ。背景には、変化の早いバイオテクノロジーについて、正しい選択をするためには、もっと考える機会が必要だという考えがあるという。

講評では、フィリップ・ボーイング氏から先行する同様のプロジェクトについて言及があった。彼が参加するアーティスティック・リサーチ・フレームワーク「BCL」は、愛する人のDNAをりんごの木に保存し、生きた記念碑をつくる"Biopresence"というプロジェクトを2005年に発表している。

また、岩崎氏は「DNAが究極のプライバシー情報であることは確かだが、そこに個人性を代表させてしまうことには抵抗を感じる」とコメント。環境によって変化することができる生き物でもある人間のメタファーに、不変のDNAを用いることに慎重な姿勢を見せつつ、「そういう点について議論できる題材という意味で、おもしろいプロジェクトだと思います」と述べた。

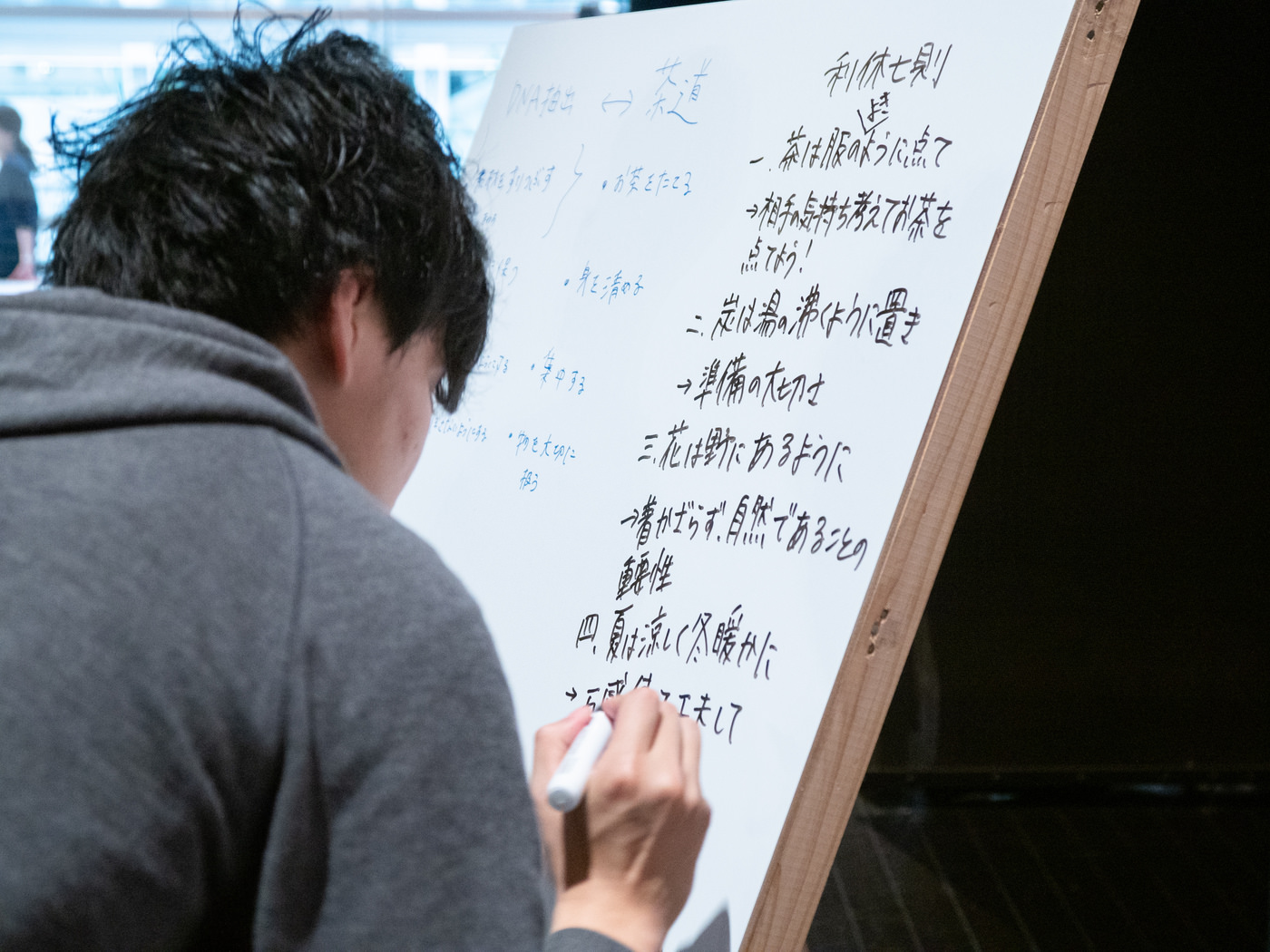

今回、もっともユニークかつ反響が大きかったプレゼンテーションが、このグループの発表した「DNA道」だ。グループに茶道や武道を嗜むメンバーが参加していたことから、DNAの抽出から解析に至るまでのプロセスと、日本における「道」の思想との共通性に注目。スライドで両者を対比させながら、発表を行った。

まず、お茶を立てる行為は、DNA抽出で材料をすりつぶす過程に非常によく似ている。そして、茶道が重んじる「和敬清寂」の精神も、DNA抽出に必要な態度と共通している。和敬清寂とは、主人と客人が心を穏やかに保ち、互いに敬い合う気持ちを持つこと、そして茶室や茶器などを清く静かに保つことを意味している。一方、DNA抽出実験においても、チームワークを重んじ、手指や実験器具を清潔に保つことが重要とされている。また、お茶を立てる際には心の乱れが味に出ると言われるが、DNAの抽出でも心が乱れていると集中力が落ち、DNAの収率に影響が出る。

つまり、複雑で難解な実験工程を、日本人にも馴染み深い「DNA道のお作法」と読み換えることで心理的なハードルが下がり、パーソナル・バイオテクノロジーがより多くの人々に広まっていくのではないかというわけだ。さらに、初日のDNA抽出がもたらした感動的な瞬間に言及し、「DNA抽出という行為そのものがアートである」と発表を締めくくった。

我々のグループは、拡大するウィッグ市場を背景に、毛髪を売る側/ウィッグを買う側ともに適正に利益を享受できていない現状に注目。廃棄毛髪から毛髪を人工合成し、アンフェアな人毛売買に問題提起するプロジェクトを提案した。一方、このプロジェクトが実現すれば、アンフェアな毛髪売買はなくなるかもしれないが、山村の少女の貴重な収入源を奪うことにつながる。こうした新たな課題を解決する方法も、併せて考える必要があると指摘した。

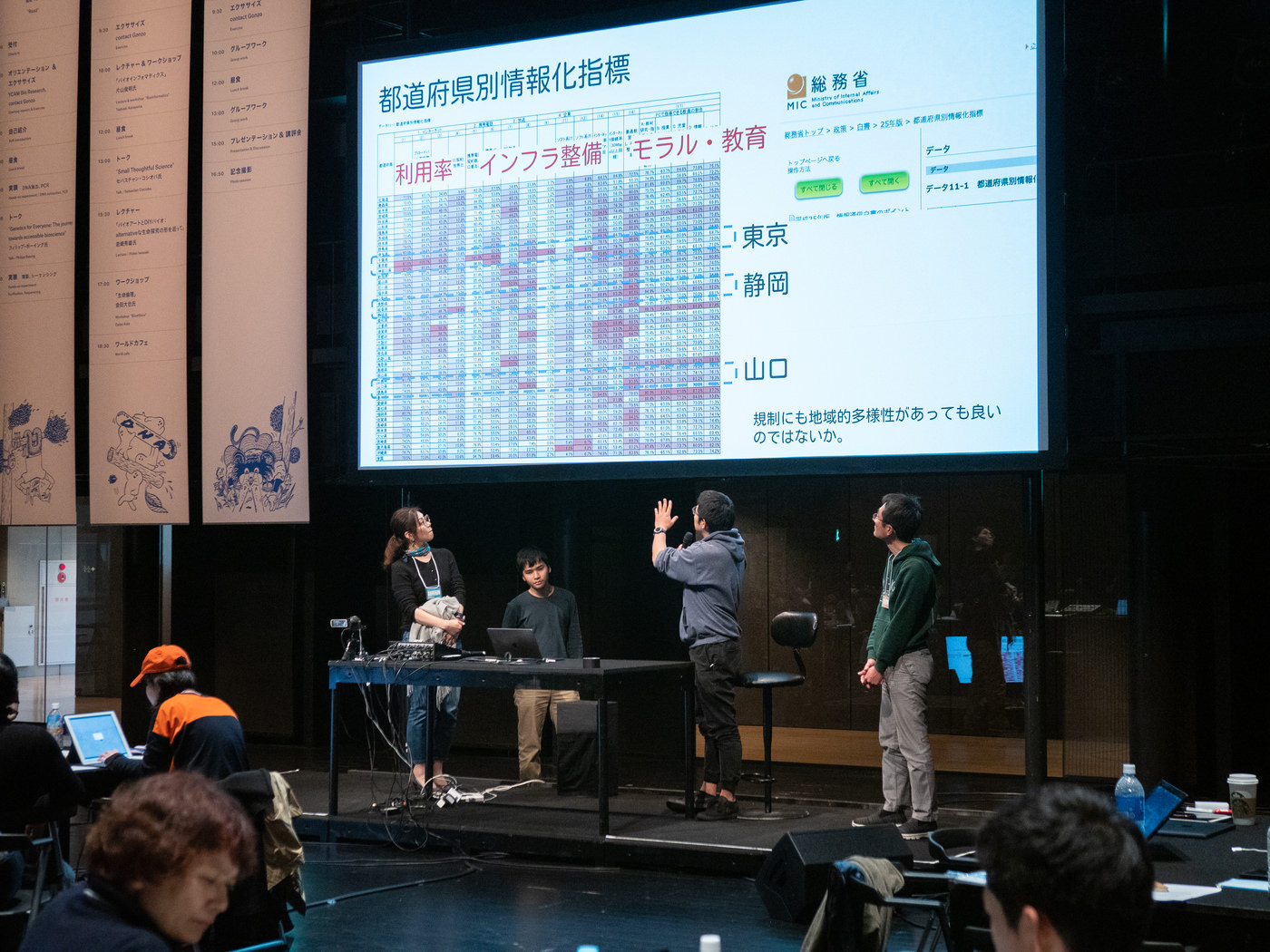

竹村氏からは、住まう人々のバイオリテラシーが地域のブランド力強化につながるという仮説を立て、「バイオに関する規定も地域ごとに多様性があってもいいのでは」と提言。将来的に、バイオリテラシーが居住地選択の指標になり得る可能性にも言及した。

新城氏からは「ペットと乾杯!」と題し、ペットとの新しいコミュニケーションとして「一緒にお酒を楽しむ」ための方法を検証した結果について発表が行われた。しかし、すでに述べたとおり、犬や猫はアルコール代謝を行えないため、ゲノム編集などで代謝可能な状態に「操作」が必要になってしまう。こうした行為が、果たして倫理的に許されるのか。また、犬にとってそもそも飲酒は楽しい行為なのか、それをどのように評価するのかなど、実現には多くの課題があるとの報告にとどまった。

最終グループは、バイオ・オリエンテッドな体験を提供する仮想企業「バイオトランスカンパニー」のコンセプトと、この企業のフラッグシップツアーとなる「バイオシャクティツアー」について提案を行った。

バイオトランス社では、YCAMやcontact Gonzoと提携し、パーソナル・バイオテクノロジーに関連するツアーやイベントを多数用意する予定だという。中でも一番力を入れているのが、インド医療をベースにした「バイオシャクティツアー」だ。インドでは、2010年頃から臨床の現場でジェノタイプ(遺伝子の構成)とフェノタイプ(遺伝子型が形質として表現されたもの)を統合する動きが加速しており、同ツアーはこれらの知見を応用して1ヶ月程度の治療や衣食住に関するアドバイスを提供する内容となっている。治療の内容はさまざまだが、ヒルに血を吸わせたり、牛の尿と薬草を混ぜた薬液を浣腸するなど、かなりハードコアな内容も含まれるという。

発表では、実現化における具体的な課題についても言及。個人のゲノムデータの取り扱いや、日本人に特化したゲノムの統合データの構築、医師法や薬事法をどのようにクリアするかなどについて、さらなる検討が必要だと報告した。

講評では、DAY2で登壇した京都大学大学院医学研究科 ビッグデータ医科学分野准教授の鎌田真由美氏から、日本におけるゲノムデータの統合の現状についてコメントがあった。「ジェノタイプとフェノタイプの統合については、私たちも取り組みを始めているが非常にハードルが高い。日本では扱う医療情報を明確に定めて、それぞれの機関で倫理審査を通す必要がある。ゲノム情報も、スニップ(一塩基多型)が40箇所以上になると個人情報となってしまうため、扱いが難しい。こうしたゲノムデータ統合の進め方については、世界的にも議論が続いています」。

これで8グループすべての発表が終了。濃密な3日間のワークショップは、全員の拍手とともについにフィナーレを迎えた。

ふだん実験とは縁のない者にとって、この3日間は目に見えないミクロの世界と格闘した時間だった。と同時に、「生命とは何か」という根源的な問いと徹底的に対峙した時間でもあった。ゲノムの世界を知れば知るほど、自らもまた連綿と受け継がれる生命の一部であることを思い知らされた。そして、他者と自分を分ける境界線はどこにあるのか、人間の個人性とは何なのかについても、考えさせられた。

今も私たちの身体の中では、無数の細胞が休むことなく活動し、未来に向かって生命を紡ぎ続けている。パーソナル・バイオテクノロジーは、そんな私たち自身のいのちの手触りを感じ取る作法でもあるのだろう。

最後に、今回のワークショップでパーソナル・バイオテクノロジーを初めて体験した参加者たちの声を紹介しよう。

気鋭のクリエイター集団「Takram」でリードデザインエンジニアを務める伊東実氏

「今回はパーソナル・バイオテクノロジーの初歩の初歩を学ぶ内容でしたが、DNAの抽出だけでも長い時間がかかり、思った以上にハードでした。しかも、それだけ大変な思いをして数マイクロリットル程度の収量しかない。こうした苦労を多くの参加者たちと共有できたことは、とても貴重な経験になりました。バイオやゲノムには難解な側面もありますが、みんなで試行錯誤しながら盛り上がれる領域でもある。そう実感できたことも、大きな発見でした。パーソナル・バイオテクノロジーはまだ黎明期といえますが、エンジニアリングや哲学、倫理などあらゆる学問領域がミックスされた非常にエキサイティングな分野。10年後、どのような世界が広がっているのか、とても楽しみです」

フランス・リヨンから参加した高校生、ルカ・アカエダ氏

「今回のワークショップのことは、母から教えてもらいました。ふだんはフランスに住んでいるので、日本でも新しいコミュニティや人々と出会いたいと思い、参加を決めました。山口もYCAMも訪れるのは初めてです。初日から大量のインプットとハードな実験が続きましたが、スタッフのみなさんが丁寧に説明してくれたおかげで、スムーズに学びを得ることができたと思います。2日目は、かなりテクニカルな内容だったことと、初日の疲れが重なり、少し集中力が落ちていた気がします。また、持参したPCの容量が足りず、ゲノム解析ができなかった点は残念でした。でも、ふだんの生活では体験できないことの連続で、多くの刺激をもらえた3日間になりました。機会があれば、また参加したいです」

鹿児島県の酒造メーカー「本坊酒造株式会社」で研究開発を担当する新城孝宏氏

「私は長年、バイオテクノロジーを使った研究開発に従事しています。ところが近年、パーソナル・バイオテクノロジーというムーブメントが盛り上がっていると知り、参加することにしました。バイオテクノロジーは非常に扱うのが難しい技術ですが、ワークショップを実際に体験したことで、それが一般の市民でも扱える技術になりつつあることを確信しました。私自身は、バイオテクノロジーの民主化はもっとずっと先のことだと思っていたので、衝撃でしたね。だからこそ、技術に対する理解や生命倫理についての議論は、もっと深めていく必要があると強く感じています。また、バイオテクノロジーに茶道の作法を取り入れる「DNA道」というアイデアも、強く印象に残りました。DNAは物質ですが、そこには敬うべき生命の気配がある。常にその気配を意識することが、バイオテクノロジーと向き合う態度として、非常に重要なのではと改めて思いました。今回得た学びを、今後の研究活動に活かしていきたいです」

ハードなDNA実験を支えた「Bento Lab」に参加者全員で寄せ書き

ハードなDNA実験を支えた「Bento Lab」に参加者全員で寄せ書き 最後は”山口”ポーズで記念撮影。3日間のワークショップを終え、晴れやかな笑顔!

最後は”山口”ポーズで記念撮影。3日間のワークショップを終え、晴れやかな笑顔!